زكي محمود نجيب يتسائل

هل يمكن لدينٍ خالدٍ قوامُهُ نصوصٌ مقدّسة وآراء تفسيريّة وفقهية واجتهادية وُضِعت في القرون الأولى للعصر الإسلامي أن يعكس طبيعة وعي المجتمعات الحديثة؟؟

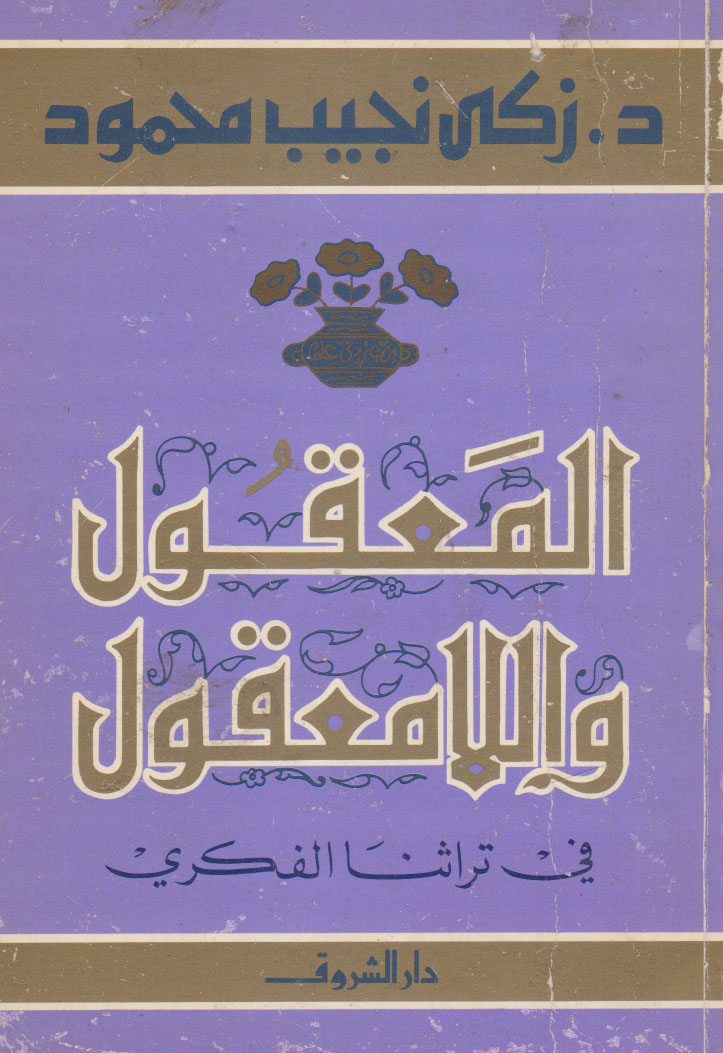

نستعرض لكم اليوم كتاب زكي نجيب محمود “المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري” والذي يشير في ع الكاتب الي ان من الإشكالات المركزية في الخطاب العربي والإسلامي موضوع استصحاب الموروث الإسلامي على واقعنا المعيش في الألفية الثالثة، وهل يمكن لدينٍ خالدٍ قوامُهُ نصوصٌ مقدّسة وآراء تفسيريّة وفقهية واجتهادية وُضِعت في القرون الأولى للعصر الإسلامي أن يعكس طبيعة وعي المجتمعات الحديثة وينسجم مع الصيرورة الحضارية والإيقاع السريع لحركة الإنسان والتاريخ.

وفي هذا السياق يقول الكاتب ان هناك موروثٌ دينيٌ متغيّرٌ غير مقدّس هو نتاجٌ لعقولٍ عربية وإسلامية في جغرافيا معيّنة وأزمنة محدّدة موضحا ان الموروث الإسلامي في مجمله هو المنتج البشريّ المنقول الشفويّ والكتابيّ للأمّة الإسلاميّة، وهو حركةٌ عقليةٌ للسلف، فلا يمكن أن نجعله قاعدةً أساسيّةً لفهم الراهن أو تجيير الراهن لتلكم المنطلقات الفكرية التي وُضِعت في القرون السابقة.

وقد حاول زكي نجيب محمود في كتابه “المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري” أن يحلّ هذه الإشكالية بقوله “كيف السبيل إلى ثقافةٍ نعيشها اليوم بحيث تجتمع فيها ثقافتنا الموروثة مع ثقافة هذا العصر الذي نحياه من دون تنافرٍ”، ودرس محمود مشكلات العرب الفكريّة والعقليّة، وكيف التمسوا لها الحلول ولكن من دون معاصرتهم وتقمّص أرواحهم، مع الاحتفاظ بعصره وثقافته.

وهو ما يؤكد عليه الكاتب العربي والمفكر الإسلامي علي محمد الشرفاء الحمادي في كتابة المسلون بين الخطاب الديني والخطاب الإلهي والذي أوضح فيه وجوب الانتقال إلى “خطاب ديني جديد” أو “إصلاح ديني، يقوم على خمسة ركائز هي الإقرار بأن الإيمان مسألة فردية، وأن العقل يكمل مسيرة الوحي، وضرورة التمييز الواضح بين السلطة السياسية والدين، وأهمية الالتفات إلى الوعي الأخلاقي، وإلزامية الترابط بين الإصلاح الاجتماعي وإنتاج خطاب ديني خال من التطرف والغلو والتشدد والإفراط. وكل هذا ينطلق من فهم لطبيعة الاختلاف بين “الخطاب الديني” و”الخطاب الإلهي” أو معرفة الفروق الجوهرية بين الدين والتدين وعلوم الدين والتديين.

علي الشرفاء

أن “الخطاب الديني” تحول اليوم إلى “دعوة للقتل والتكفير، ومرجعيته الصحابة ثم الروايات وبعدهما شيوخ الدين، مستشهدين بوقائع تاريخية لا يقين قاطع عليها من أيام الصحابة، لم تخضع لتمحيص علمي كاف، مستنبطين منها الأحكام والفتاوى، التي تبرر التكفير، ومن ثم تعبد الطريق إلى القتل والتدمير.

ويرى علي الشرفاء أن “الخطاب الديني” تحول اليوم إلى “دعوة للقتل والتكفير، ومرجعيته الصحابة ثم الروايات وبعدهما شيوخ الدين، قاصدا بالطبع استشهاد هذا الصنف من الخطاب بوقائع تاريخية لا يقين قاطع عليها من أيام الصحابة، مع التوسع في الصحابة ليشملوا، وفق رؤية هؤلاء، كل الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الاستسلام لروايات منسوبة للرعيل الأول من الإسلام، لم تخضع لتمحيص علمي كاف، تلقفها الوعاظ المتشددون الذين نطلق عليهم في أيامنا اصطلاح “شيوخ الدين”، وراحوا يستنبطون منها الأحكام والفتاوى، التي تبرر التكفير، ومن ثم تعبد الطريق إلى القتل والتدمير. وذهب بعضهم إلى ما هو أخطر من ذلك حين تبنوا المواقف والاتجاهات والانحيازات التي تحقق مصالحهم ثم راحوا يبحثون في القرآن والحديث وأقوال الأولين من الصحابة وآراء الفقهاء عما يبررون به ما ذهبوا إليه، ولم يسلم القرآن نفسه من هذا التلاعب الفج. أما “الخطاب الإلهي” في نظر الشرفاء فهو “دعوة للرحمة والتفكير” ومرجعه هو الله سبحانه وتعالى، ومنه النص الذي نزل به الوحي وهو “القرآن الكريم” ومن بعده محمد رسول الله، وهو الخطاب الذي تم الانحراف عنه، أو تجميده، أو إهماله، قصدا أو بغير وعي، أو تأويله تأويلا فاسدا منحرفا لخدمة مصالح ومنافع البعض، أو الاستجابة لأهواء البعض الآخر، أو بفعل الجهل والغفلة.

وهو ما يشير له زكي نجيب محمود في كتابه “المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري” حيث يؤكد انه منذ اندلاع الجدل حول هذه الإشكاليّة، عرف المشهد الثقافي والفكري العربي ثلاثة تياراتٍ رئيسة، تيارٌ سلفي أعاد إنتاج بل تقديس ما أنتجه السلف وقال بضرورة الاعتكاف عليه، وتيّارٌ حداثي تغريبي قام باستيراد كلّ مفردات المعرفة الغربية وحاول الانطلاق منها لبناء نهضةٍ عربية، وتيارٌ توفيقي حاول الأخذ من هنا وهناك.

كما تسائل في كتابه ما الذي نأخذه من موروثنا العربي والإسلامي، وما الذي نتركه؟ ما الذي نأخذه من الحداثة الغربية وما الذي نتركه؟ ويمكن القول أنّ العالم العربي والإسلامي لما يبرح كهف التاريخية الفكرية، ففي الوقت الذي احتل فيه الغرب المستقبل، ما زلنا نسكن في الماضي وفي التاريخ، وحتى في هذا التاريخ لا وفاق ولا إجماع بل تقاتلٌ في طيّات التاريخ.

كما يوضح الكاتب أنّ التشريعات في الجانب الفقهي أو في جوانب أخرى كل يعتقد أن هذا هو الفهم الصحيح، والكارثة للعقل العربي في 14 قرناً ما زال يدّعي كلٌ أنه الفرقة الناجية، هذا الحديث الذي أصبح الآن كلٌ يدّعي أنه الفرقة الناجية وبقيّة الفرق في النار، هذا هو الإشكال كيف نقلب الموازين ونقول أن 72 فرقة ناجية وفرقة واحدة في النار حتى نضيّق مساحة التكفير والتبديع. هذا مشكل كبير. في البصرة في القرن الثاني الهجري كان بشّار ابن برد يجد نفسه في الثقافة الإسلامية وأبو العلاء المعري وأبو الحسن البصري الذي أسس للأشعرية، في البصرة كان الكل يجد نفسه في التراث ولم يكن هناك اقتتال ولم يكن هناك هذا الحجم من التكفير والتبديع، البصرة في القرنين الثاني والثالث الهجري كانت نموذج ما هي عليه اليوم مثلاً مجتمعات المعرفة في لندن أو في الولايات المتحدة أو في باريس. هذا هو الواقع الذي كان موجوداً، ولم يقل أجدادنا الإمام مالك أو الشافعي أنّ ما وضعته في الأم الشافعي هو الذي ينبغي أن تعتمدوه، والإمام مالك رفض أن يرسَّم الموطّأ من طرف الخلفاء العباسيين على الأمة الإسلامية.

ويضيف الكاتب للأسف هناك تراجعات كبرى اليوم تحدث بعد كل هذه السنوات التي أسّس لها شكيب ارسلان أو حمدان خوجة من الجزائر أو أسّس لها رفاعة الطهطاوي في تحليلاته. هذان قرنان من الزمن، ولكن للأسف لا يزال العقل الإسلامي هو العقل الذي يحب التصنيفات ويحب الثنائيات ويمجّد الثنائيات ويمجّد مفهوم الفرقة الناجية ويعتقد أن الآخرين ليسوا على صواب، وللأسف حتى الحداثيين، اليوم الحداثيون اليوم لا ينطلقون من قواعد علمية واستفادة من المنجزات، وهمّهم وهاجسهم كيف ينتصرون على التيّارات الدينية، وهذا الهاجس النفسي يعيق الجانب الابستمولوجي المعرفي ولا يخلق معرفة علمية حقيقية، يخلق معرفة صِدامية.